Александровский костел

Поляки на северо-востоке Европейской России начали появляться в большом количестве после разделов Речи Посполитой в конце XVIII века. Многие из них уезжали в центральные губернии, желая найти себе работу или службу. После двух польских восстаний с целью восстановления независимости в 30-е и 60-е гг. XIX века. в Вятку хлынул поток политических ссыльных из Польши. По подсчетам историка А. А. Машковцева, общая численность польской политической ссылки на территории Вятской губернии в 1860 – 1880 гг. составила 1 235 человек. В целом же только после восстания 1853 – 1864 гг. в европейские районы России были высланы 24 тысячи поляков.

Подавляющее большинство ссыльных поляков являлись католиками. Первоначально они собирались на квартирах и в небольших молельнях, однако потребность в собственном культовом сооружении быстро росла. На вторую половину 1860-х – начало 1880-х гг. приходится усиление активности польских политических ссыльных, которые составили ядро формировавшейся на территории Вятской губернии польской диаспоры. Ее духовным центром становится домовая церковь, которую было разрешено открыть ссыльному римско-католическому епископу Адаму Красинскому. Всего в губернии на 1896 г. насчитывалось 168 католических дворов.

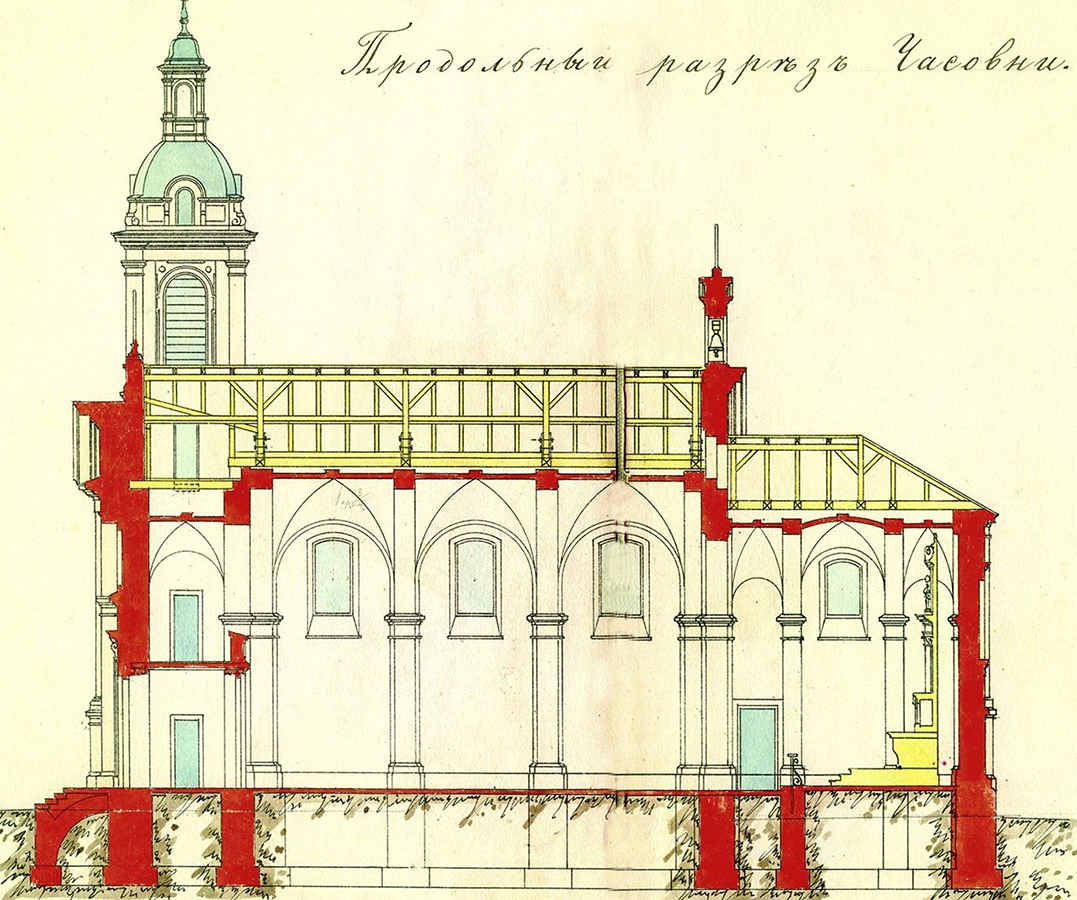

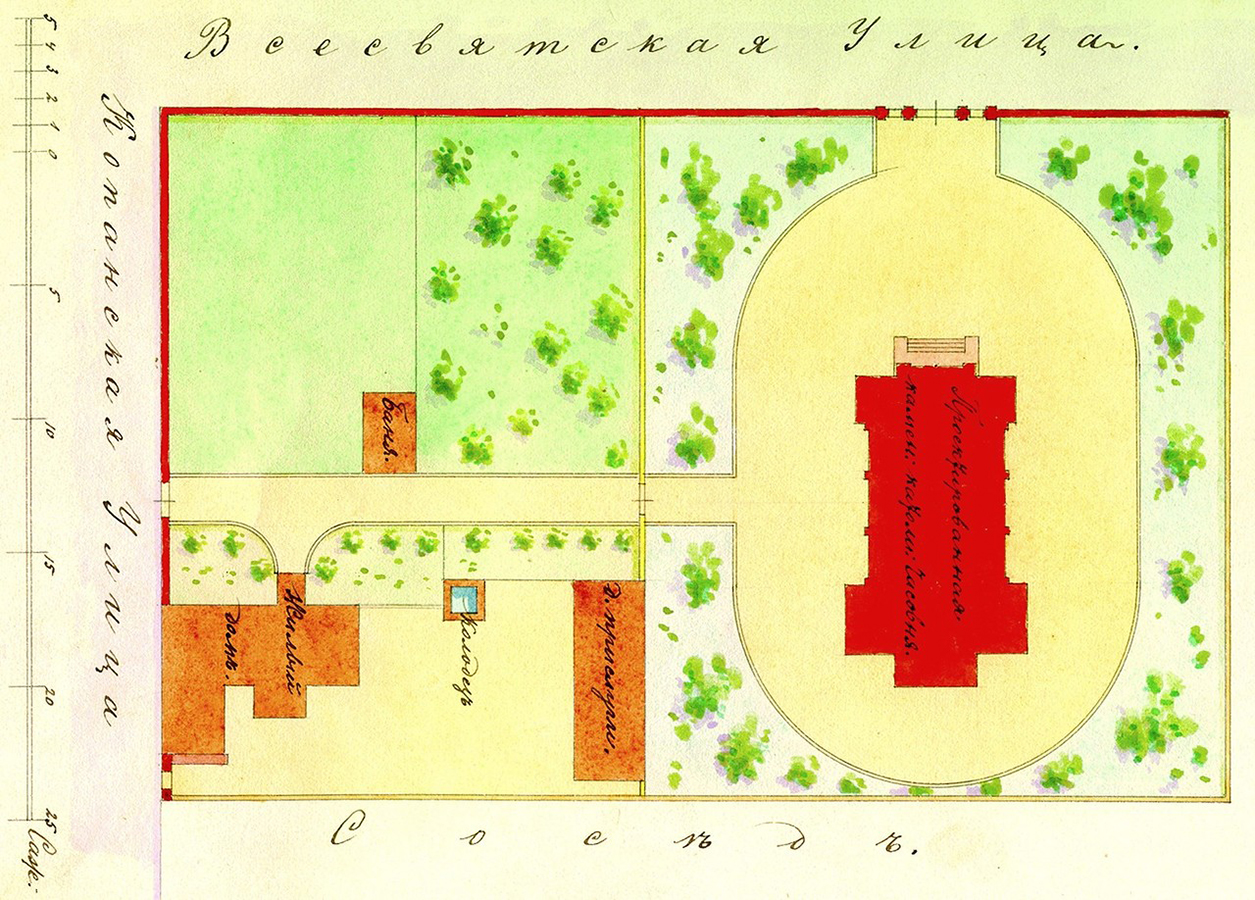

В 1892 г. по ходатайству ссыльных поляков вятский губернатор А. Ф. Анисьин разрешил местным католикам открыть костел в честь умершего императора Александра III. Католики воспользовались смертью монарха, после которой в России начался сбор пожертвований на строительство памятников, призванных увековечить его имя. Для каменного храма к 1895 г. был куплен у домовладельца Сырнева земельный участок на углу улиц Копанской и Всехсвятской. Проект, выполненный варшавским архитектором К. Войцеховским, был представлен в строительное отделение Вятского губернского правления в январе 1896 г.

Против сооружения в городе костела выступил епископ Вятский и Слободской Сергий (Серафимов). После длительной тяжбы 7 января 1897 г. было получено окончательное разрешение проживающим в городе католикам соорудить на собственные средства «римско-католическую каплицу, приписную к Казанскому приходу». Еще два года продолжался сбор средств. Наиболее активными жертвователями выступили состоятельные вятские предприниматели польского происхождения С. О. Якубовский, В. Н. Котлевич и Р. Д. Шенкаржевский.

17 июня 1899 г. состоялась закладка костела, строительными работами руководили вятский архитектор И. А. Чарушин и его польский коллега К. Войцеховский. Открытие костела состоялось 31 августа 1903 г., освящение храма совершал капеллан Владислав Островский. В годы Первой мировой войны католическая община Вятки сильно увеличилась за счет притока беженцев из западных губерний России. При костеле действовала польская школа, была создана библиотека, католическая община устраивала благотворительные вечера.

Службы в храме велись до 1933 г., когда костел был закрыт. После закрытия храма католики Вятки продолжали собираться на квартирах. В 1937 – 1938 гг. многие активные вятские католики были репрессированы, священник Франциск Будрис расстрелян. В 1992 – 1994 гг. здание было отреставрировано, в нем создан концертный зал органной музыки. Сохранился сюжет киножурнала «Панорама» об открытии органного зала. В Германии был куплен орган и 20 марта 1993 г. публика услышала органную музыку. В сюжете показаны интерьеры и внешний вид костела, а также лица кировчан-участников дебютного концерта. С середины 1990-х гг. и по сей день решается вопрос о передаче костела кировской католической общине.

Сюжет о судебных разбирательствах по вопросу передачи костела католической общине. (19.12.2019 г.)